酒蔵紹介

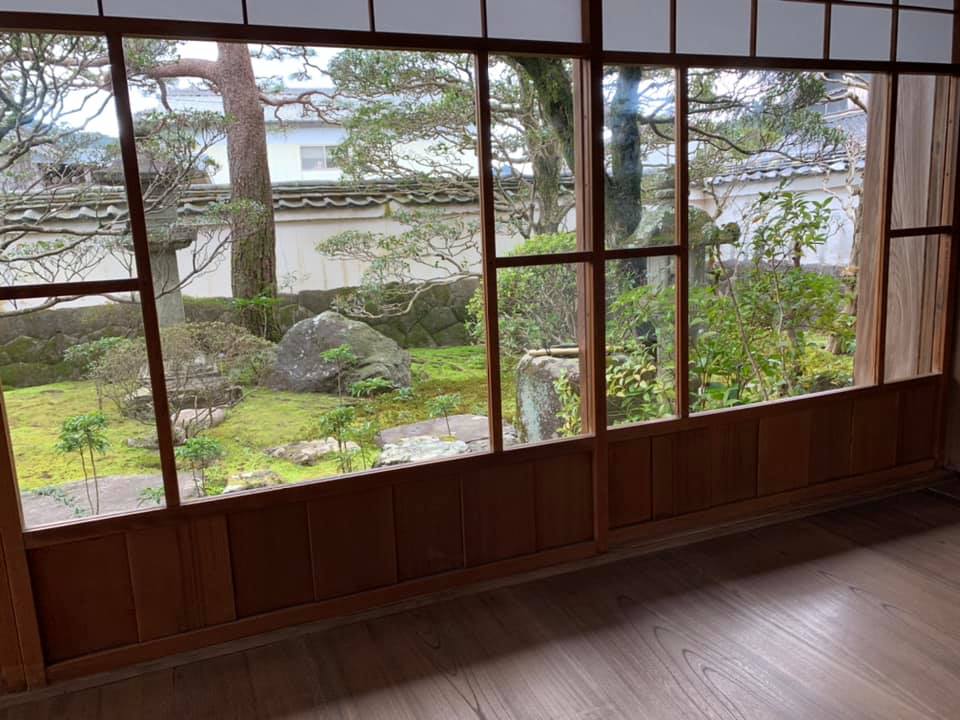

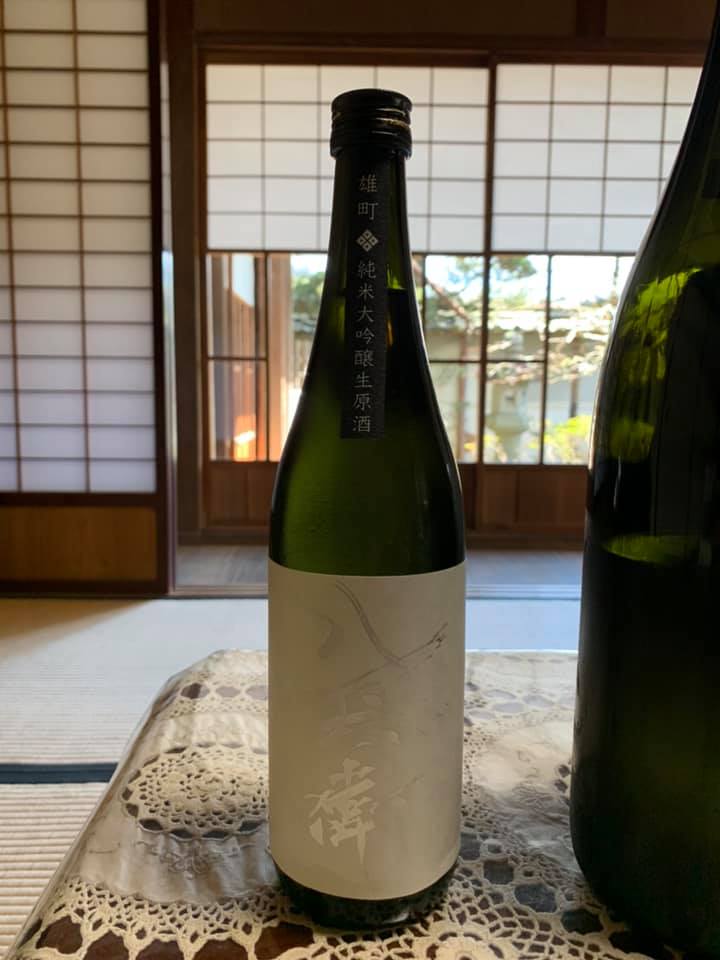

元坂酒造株式会社 〒 519-2422 三重県多気郡大台町柳原346−2 蔵元HPから抜粋 私たち元坂酒造は、江戸時代末期である1805年(文化2年)現在地において造り酒屋として創業を開始しました。 時代背景としては伊能忠敬が全国を測量し歩き始めた頃。それから代々家族が継いでおり、現在は代表者である元坂 新が6代目を継承しております。 創業者である「元坂 八兵衛」の名を冠した代表銘柄「酒屋八兵衛」は主に三重県産の米を原料にした地元還元型の酒造りを行います。 出荷先は約60%が三重県内、料飲店様だけでなく伊勢志摩など観光地のホテル・土産店にもお取り扱い頂いております。 残り約40%を県内外の地酒専門店様にお願いしております。製造数量は現在約900石。酒造りに関わるのは社長の元坂新・専務の新平・杜氏の彰太と通年雇用社員3名の計6名。そして配送担当者など含め社員総勢11名となります。 少ない人数と限られた設備ながらも、毎年工夫を重ね酒質の強化に努めています。 ◆幻の酒米・伊勢錦 酒米伊勢錦は、蔓延元年<1860年)多気郡勢和村朝柄の岡山友清が「大和」から 品種改良の末に生まれました。芳醇な味を醸す酒米として近畿圏で多く栽培されていましたが、 戦中の米不足や背丈が高く倒伏しやすいなどの理由から近代農法にあった飯米の新品種に 変わって行き、昭和25年に姿を消しました。当社では地元産酒米の復活をかけ、 種子保存されていた種籾を一握り譲り受け、三年がかりで増やし平成元年に酒を造り蘇らせました。 この伊勢錦で造り上げたのが、「酒屋 八兵衛 伊勢錦純米吟醸酒」です。 透明感のあるきれいな口当たりと芳醇な香りは古代伊勢のロマンを感じざるにはいられません。 追記 「伊勢錦」は、山田錦の母と言われています。 山田錦は、短桿渡船を父とし山田穂を母として大正15年に人工交配させて出来上がり 昭和11年に山田錦と命名されました。 短桿渡船は、雄町の系統。 山田穂は、現在の兵庫県吉川町の田中新三郎氏が昔伊勢詣りの際に勇壮としげる稲を 見つけ 持ち帰った物とされています。 伊勢神宮は、伊勢市の山田地区と宇治地区にあります。 山田から持ち帰った穂で山田穂と呼ばれたそうです。 その当時のこの地の勇壮としげる大粒の米は、伊勢錦です。 三重大学の調査では、伊勢錦と山田錦は、出穂時期など栽培形態がほぼ同じだそうです。 心白の入り方も非常に似ています。 味は、雄町が濃醇な味とすると伊勢錦は、淡麗でさっぱりとした味 山田錦は、その中間と言えます。 先人の米に対する並々ならぬ情熱が現在の酒造りを支えているのです。

銘柄紹介

酒屋八兵衛